在篮球比赛中,“死球造犯规”一直是备受争议的话题,所谓死球状态,通常指比赛因犯规、出界、暂停等原因暂时中断,球权归属已明确,但裁判尚未正式鸣哨恢复比赛的时刻,部分球员会利用这一短暂间隙,通过夸张的身体接触或倒地动作,试图骗取犯规判罚,从而为球队争取罚球机会或扭转局势,纽约尼克斯队中锋以赛亚·哈尔滕施泰因在一次死球过程中的假摔行为,引发美国媒体和球迷的强烈批评,甚至被嘲讽为“离谱的戏剧表演”。

事件回顾:尼克斯对阵热火的关键时刻

事件发生在上周尼克斯与迈阿密热火队的一场常规赛交锋中,比赛进行到第四节最后两分钟,尼克斯以微弱优势领先,热火队持球进攻,在一次防守回合中,热火球员吉米·巴特勒强行突破至篮下,但投篮偏出,篮球击中篮筐后弹向边线,裁判随即鸣哨,判定球权归属尼克斯队,此时比赛进入死球状态。

根据规则,死球期间球员不应有主动进攻或防守动作,但哈尔滕施泰因在裁判鸣哨后,突然与热火队中锋巴姆·阿德巴约发生身体接触,从现场回放可见,阿德巴约在走向本方半场时,手臂与哈尔滕施泰因的肩部有轻微触碰,后者却瞬间向后倒地,双手捂脸翻滚,表情痛苦不堪,当值裁判并未对此作出判罚,但哈尔滕施泰因的举动通过电视转播镜头被无限放大,迅速在社交媒体上发酵。

美媒集体发声:假摔挑战篮球道德底线

事件发生后,包括ESPN、《体育画报》和《露天看台》在内的多家美国体育媒体纷纷发文批评哈尔滕施泰因的行为,ESPN资深评论员扎克·洛在节目中直言:“这可能是本赛季最荒谬的假摔之一,死球状态下,球员本应停止动作,但哈尔滕施泰因却选择用夸张的表演试图误导裁判,这种行为不仅违背体育精神,更让比赛变得滑稽。”

《体育画报》则刊登专栏文章,指出假摔现象已成为现代篮球的“顽疾”,文章提到,尽管NBA联盟自2013年起引入“假摔处罚规则”,对明显夸张的倒地动作进行赛后罚款或警告,但球员们仍屡禁不止,哈尔滕施泰因此次事件之所以引发众怒,关键在于其动作的刻意性和时机——死球状态下的犯规诉求毫无必要,且明显带有欺骗意图。

更激烈的批评来自球迷和网络意见领袖,有网友将哈尔滕施泰因的倒地动作与足球场上的“跳水”相提并论,制作成搞笑动图广泛传播;另一部分人则翻出他过去几个赛季的类似行为,指责其“习惯性利用规则漏洞”,热火队随队记者甚至调侃道:“如果NBA设立年度最佳演员奖,哈尔滕施泰因的这次表演绝对能入围提名。”

球员与教练回应:沉默与无奈

面对舆论风暴,哈尔滕施泰因本人至今未公开回应,尼克斯队主教练汤姆·锡伯杜在赛后被问及此事时,仅简短表示:“球员在场上会做出瞬间判断,我们更关注比赛整体表现。”这种回避态度反而加剧了外界的质疑,相比之下,热火队主帅埃里克·斯波尔斯特拉则委婉地表达不满:“篮球比赛应该由实力和技巧决定,而不是这些小动作。”

有趣的是,部分退役球员也加入了讨论,前NBA球星雷吉·米勒在社交媒体上发文称:“我们那个时代,这种动作会被全场嘘声淹没,现在的球员太聪明了,但聪明不该用在这种地方。”而曾以防守强硬著称的迪肯贝·穆托姆博更是配上自己经典的摇手指表情包,调侃道:“年轻人,地板很凉,快起来吧!”

深层分析:为何死球造犯规屡禁不止?

假摔现象之所以难以根除,与篮球比赛的规则演进和竞争环境密切相关,现代NBA强调进攻流畅性和观赏性,裁判在判罚尺度上更倾向于保护持球人,这为防守球员通过“表演”博取同情提供了空间,在高强度对抗中,球员往往利用一切可能手段争取优势,尤其是关键回合的罚球可能直接改变比赛结果,哈尔滕施泰因的行为正是这种思维的极端体现——尽管死球造犯规成功率极低,但一旦裁判误判,球队便能获得意外收益。

联盟的惩戒力度不足也是原因之一,目前NBA对假摔的处罚仅限于赛后审查和少量罚款(初犯2000美元,累犯金额递增),对于年薪数百万的球员而言,这点经济代价几乎无法形成威慑,更讽刺的是,假摔一旦“成功”,带来的战术价值远高于罚款金额,这变相鼓励了球员冒险尝试。

从技术角度看,死球造犯规还暴露了裁判系统的局限性,篮球裁判需在瞬息万变的比赛中同时观察多名球员的动作,死球瞬间的注意力分散可能导致漏判或误判,哈尔滕施泰因此次未被处罚,恰恰说明裁判系统对“非篮球动作”的识别能力仍有提升空间。

历史镜鉴:假摔如何改变比赛走向?

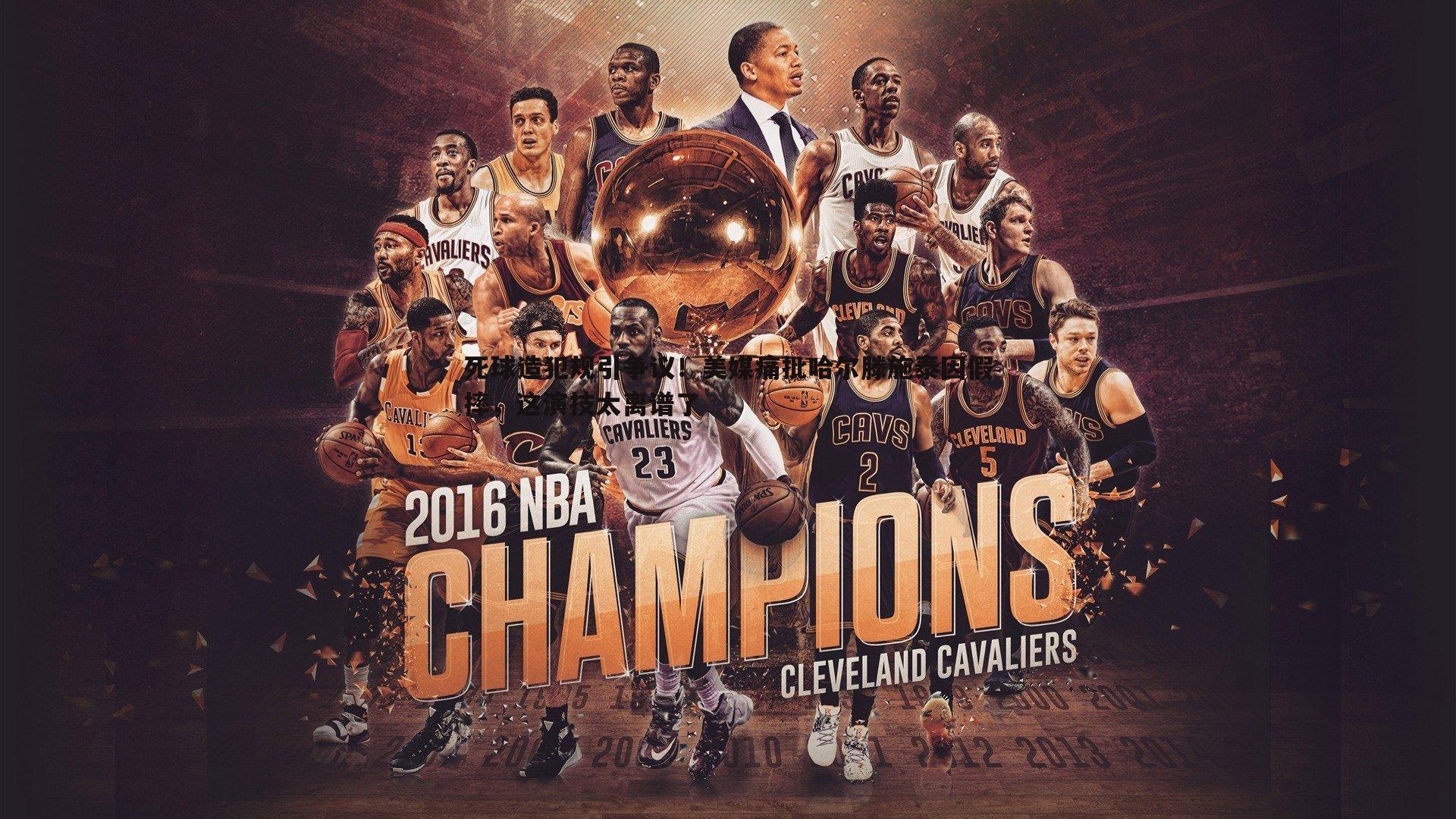

假摔并非新鲜事物,历史上多次著名事件甚至直接影响过冠军归属,2005年NBA季后赛,圣安东尼奥马刺队球员马努·吉诺比利在一次关键防守中假摔,导致对手被吹进攻犯规,马刺最终逆转取胜并夺得总冠军,这一事件至今仍是球迷争论的焦点,类似地,2016年总决赛中,克利夫兰骑士队球员的多次倒地动作,也被质疑为“操纵判罚”的策略。

与国际篮球相比,NBA对假摔的态度相对宽松,FIBA(国际篮联)规则中,假摔可能直接被吹技术犯规,而欧洲联赛更是通过多角度回放系统实时纠正判罚,反观NBA,尽管引入教练挑战制度,但仅限于特定场景,无法覆盖死球等边缘情况。

技术革新与规则重构

要遏制假摔风气,联盟或许需从技术和规则层面双管齐下,借助人工智能辅助判罚系统已成为可能,通过摄像头追踪球员动作轨迹,结合算法识别异常倒地行为,可在瞬间向裁判发出提示,此类技术已在网球、足球等项目中测试,篮球领域亦有望跟进。

规则重构势在必行,有专家建议,将死球期间的欺骗性动作直接视为技术犯规,并增加累犯禁赛条款;鼓励裁判在比赛中更主动地警告疑似假摔行为,而非仅依赖赛后追罚,更重要的是,联盟需从青训阶段灌输公平竞赛理念,让年轻球员意识到假摔的代价远高于收益。

篮球的本质何在?

哈尔滕施泰因的“离谱假摔”事件,看似是一场闹剧,却折射出现代篮球的深层困境,当战术博弈逐渐演变为“演技比拼”,体育精神是否正在被功利主义侵蚀?球迷热爱篮球,是因为其融合了力量、技巧与智慧,而非投机取巧的小聪明,或许,只有当球员、教练、联盟和观众共同坚守比赛的本质,篮球才能回归最纯粹的竞争之美。

正如传奇教练约翰·伍登所言:“能力让你到达巅峰,但品格让你留在那里。”假摔或许能换来一时之利,但真正的荣耀永远属于那些用实力说话的人。

发表评论